Forschungsprojekte

Quellen- und Erzfunde weisen darauf hin, dass im Bergwerk Wolfskuhle Eisenerz abgebaut wurde. 1758 ist von 4-5 Fuß mächtigen Brauneisenstein- und Stahlstein Gängen die Rede, die aber schon in früherer Zeit Abgebaut worden waren. Ob es sich ggf. um eine polymetallische Lagerstätte handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden, ist doch das eigentliche Bergwerk, in dem der Abbau stattgefunden hat, noch nicht zugänglich.

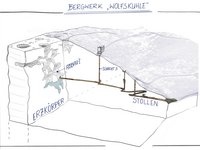

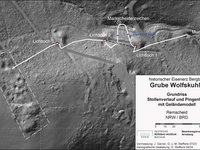

Zugänglich ist „nur“ der gut 260 m langen Wasserlösungsstollen, der unter drei Lichtlöchern hinweg die Lagerstätte in einer Teufe von 55 m erreicht. Die Lichtlöcher haben eine Teufe von 18, 22 und 35 m und während Lichtloch 1 neben dem Stollen niedergebracht ist, treffen die Lichtlöcher 2 und 3 die Stollenachse mittig. Der Stollen „endet“ zurzeit an einem Verbruch, am Übergang zum Gangbereich der Lagerstätte. Das eigentliche Bergwerk konnte (seit vermutlich 250 Jahren) noch nicht wieder betreten werden.

Die Vermessung und 3D-Dokumentation der zugänglichen Teile des Bergwerks Wolfskuhle erfolgte im Sommer 2023, in Kooperation mit der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie in NRW (ehemals Landes Oberbergamt Dortmund). Die Bergbehörde war Ende 2022 an das Deutsche Bergbau-Museum Bochum mit der Bitte einer Komplettvermessung herangetreten, eine nicht geringe Herausforderung, ist der Stollenverlauf streckenweise doch sehr engräumig und die Schächte nicht ohne Kletterausrüstung befahrbar.

Hinweise auf die Zeitstellung des Bergwerks/des Stollens und allgemeine Einordnung

Eine Datierung auf Basis naturwissenschaftlicher Methoden (Dendro, 14C) ist derzeit nicht möglich. Weder im Stollen noch bei den durchgeführten Sondagebohrungen im Haldenkörper vor dem Mundloch konnte bisher (geeignetes) Probenmaterial isoliert werden, welches auch eindeutig der Auffahrungsphase des Stollens zuzuordnen ist. Verschiedene Anhaltspunkte können jedoch Hinweise auf eine zeitliche Einordnung geben:

Der Stollen ist komplett in Schlägel- & Eisen-Arbeit vorgetrieben, es gibt keine Anzeichen für Sprengarbeit (Bohrpfeifen). Auch wenn die Stollenhöhe an einigen Stellen weniger als 1,4 m und die Breite teilweise nur 0,6 m beträgt, so ist doch der Stollen über weite Teile hinweg deutlich geräumiger und gut befahrbar. Im Vergleich mit ähnlichen Stollenanlagen spricht das nicht für eine mittelalterliche Auffahrung. Viel wahrscheinlicher scheint eine Auffahrung ab 1530, einer Zeit, in der auch die erste Bergordnung für Kur Köln entstand, in der erstmals eine rechtliche Grundlage für die Anlage derlei „Erbstollen“ geschaffen wurde. Ausgehend von dieser zeitlichen Einordnung, wird der eigentliche Beginn der bergbaulichen Aktivitäten, oben im Pingenfeld, deutlich vor dieser Zeit stattgefunden haben, vielleicht im Spätmittelalter (1400). Zur Klärung dieser Fragen sollen zukünftig archäologische Ausgrabungen durchgeführt werden.

Die Aufwältigung des (Wasserlösungs-) Stollens und der Schächte (Lichtlöcher), sowie die sachgerechte Sicherung all dieser Hohlräume ist Herrn Axel Ritscher zu verdanken, der diese Arbeiten in den vergangenen 20 Jahren durchgeführt hat. Ihm gilt unser ausdrücklicher Respekt hierfür!

Link zum Film "Eisenwurzeln", der im Rahmen des Projektes entstanden ist.

Informationen zum Projekt

Dipl.-Ing. Gero Steffens

Dipl.-Ing. Gero Steffens, Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Forschungsbereich Montanarchäologie

Dr. Jennifer Garner, Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Forschungsbereich Montanarchäologie

Dipl.-Ing. Axel Ritscher, Verein Wolfskuhler Stollen e.V.

Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Forschungsbereich Montanarchäologie

Vorlaufphase