Forschungsprojekte

Projektleitung: Jun.-Prof. Dr. Tina Asmussen (DBM) und Prof. Dr. Peter Oakley (Royal College of Art London)

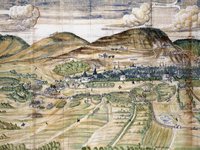

Ehemalige Bergbaulandschaften sind nicht nur Orte wirtschaftlicher und technologischer Errungenschaften, sondern auch Schauplätze tiefgreifender Landschaftsveränderungen mit langfristigen ökologischen Folgen. Einige dieser Regionen sind heute UNESCO-Welterbestätten, wie der Rammelsberg und die Oberharzer Wasserwirtschaft und Cornwall in Südwest England, die im Zentrum des Forschungsprojekts stehen. Ihre Ernennung zum Weltkulturerbe erfolgte vor allem aufgrund ihrer wirtschaftlichen und technologischen Bedeutung. Die toxischen Hinterlassenschaften des Bergbaus und deren Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft blieben dabei oft unberücksichtigt. Dieses Forschungsprojekt setzt hier an und untersucht, wie Bergbaurückstände, Umweltverschmutzung und ökologische Transformationen über lange Zeiträume hinweg die Landschaften und das Leben in diesen Regionen geprägt haben. Indem es die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt in den Blick nimmt, erweitert es das Verständnis von Bergbauerbe und hinterfragt bestehende Narrative, die den Fokus vor allem auf wirtschaftlichen Fortschritt und industrielle Innovation legen. Durch interdisziplinäre Ansätze aus der Geschichte (Wissens- und Umweltgeschichte), den Science and Technology Studies, der Materiellen Kulturforschung sowie der kreativen und kuratorischen Praxis untersucht das Projekt, wie sich Umweltveränderungen und toxische Materialien über lange Zeiträume hinweg in diesen Regionen manifestiert haben.

Relevanz im Zeitalter der Klimakrise

Die Klimakrise und das Anthropozän fordern ein Umdenken im Umgang mit Kulturerbe. Internationale Erbepolitiken, darunter die UNESCO, betrachten den Klimawandel oft nur als äußere Bedrohung für Kulturerbestätten, ohne zu berücksichtigen, dass viele dieser Stätten selbst aktiv zur Umweltveränderung beigetragen haben. Toxic Heritage trägt zu aktuellen wissenschaftlichen Debatten bei, die ein ökologisches und prozessbasiertes Verständnis von Erbe fordern. Wir verstehen Bergbaufolgelandschaften nicht nur als Relikte der Vergangenheit, sondern als dynamische Umwelten, in denen die Auswirkungen vergangener Extraktionsaktivitäten bis heute fortwirken.

Öffentliche Vermittlung und neue Zugänge zum Bergbauerbe

Neben der wissenschaftlichen Forschung legt das Projekt großen Wert auf die öffentliche Vermittlung. Durch ethnografische Forschung, künstlerische Arbeiten, eine GIS-gestützte Datenbank, interdisziplinäre Forschungsforen und eine geplante Ausstellung werden neue Wege eröffnet, um das Erbe des Bergbaus sichtbar und erfahrbar zu machen. Das Projekt sensibilisiert lokale Gemeinschaften und ein breites Publikum für die ökologischen Konsequenzen des Bergbaus und erweitert die Wahrnehmung des industriellen Kulturerbes über wirtschaftliche und technologische Narrative hinaus.

Weiterführende Informationen: Projektpräsentation auf der Website des Royal College of Art

Informationen zum Projekt

Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Forschungsbereich Bergbaugeschichte

Royal College of Art, London

2025-2028

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); Arts and Humanities Research Council (AHRC)

Prof. Dr. Peter Oakley (Royal College of Art)

Carlina Rossée (Max-Planck-Institut für Geoanthropologie)

Prof. Dr. Simone Müller (Universität Augsburg)

Dr. Johannes Großewinkelmann (Stiftung UNESCO Welterbe im Harz)

Georg Drechsler (Arbeitsstelle Montanarchäologie, Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)